في اللقاء 27 من صالون حابي.. قطاع التعدين ينتظر خريطة أكثر وضوحا بالفرص الاستثمارية .. الجزء الأول

شهية كبيرة لدى الشركات الخاصة لاقتناص المزيد من الطروحات

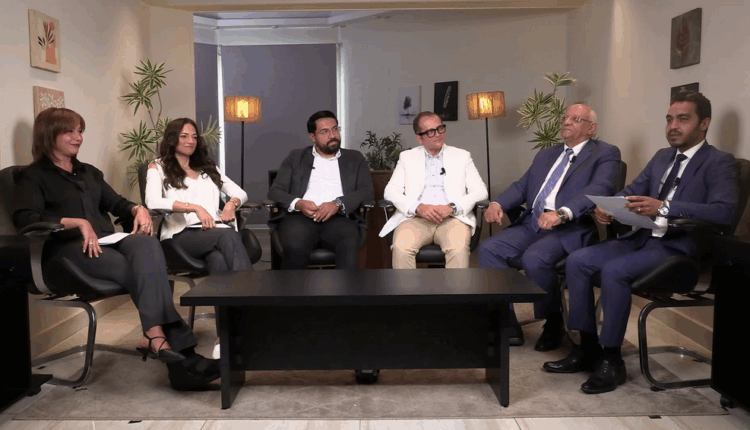

ناقش صالون حابي الشهري في لقائه السابع والعشرين، مستقبل قطاع التعدين في مصر، على خلفية حالة النشاط التي مر بها هذا القطاع في الفترة الأخيرة، وإعلان الحكومة في أكثر من مناسبة، رهانها على تعزيز الاستثمار في الصناعات المرتبطة بالتعدين.

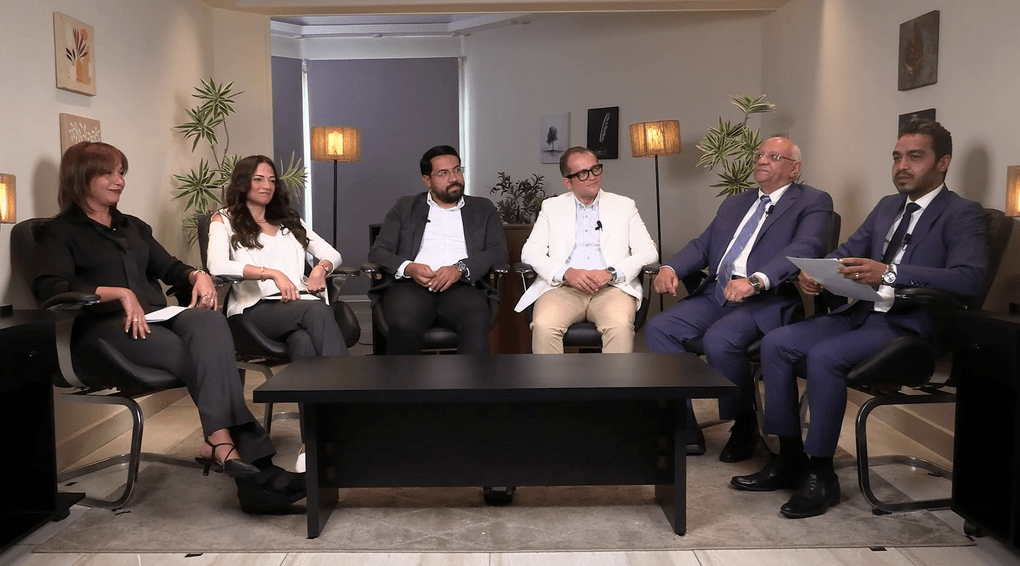

شارك في اللقاء كل من: المهندس فايز جريس رئيس شركة أسيك للتعدين – أسكوم، والمهندس مصطفى طلعت المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أنك ريسورسيز، والمهندس أحمد خيري رئيس قطاع تنمية الأعمال بشركة إن تو ميتالز. وناقش اللقاء عددًا من المحاور الأساسية من بينها: شكل قطاع التعدين في مصر ووضوح نموذج الاستثمار به، وتطور التشريعات المنظمة لأنشطة التعدين، والحوافز والتعديلات التنظيمية المطلوبة لتعزيز جاذبية القطاع للاستثمار المحلي والأجنبي، ووضع المنافسة بين القطاعين العام والخاص، وقدرة قطاع التعدين على الوصول إلى التمويل بسهولة، وانتهى اللقاء برصد خطط الشركات وفرص وتحديات نموها في الفترة المقبلة.

أدار اللقاء كل من: أحمد رضوان رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لجريدة حابي، وياسمين منير مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة حابي، ورضوى إبراهيم مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة حابي، وإلى تفاصيل اللقاء.

أحمد رضوان: أهلًا وسهلًا بحضراتكم في اللقاء السابع والعشرين من صالون حابي، اليوم نتناول قطاعًا من القطاعات التي نناقشها لأول مرة في الصالون، وهذا القطاع شهد في الفترة الأخيرة حراكًا كبيرًا جدًّا، سواء على مستوى التشريعات أو على مستوى اهتمام القطاعين الخاص والعام، وهو قطاع التعدين.

هذا اللقاء يلقي نظرة على وضع قطاع التعدين، من حيث طبيعة المنافسة به وآليات تمويله والفرص الاستثمارية المتاحة فيه للقطاع الخاص وأحجام الشركات التي تعمل فيه.

يشارك اليوم في صالون حابي قامات من أهم الشخصيات التي تمتلك خبرات كبيرة في هذا القطاع. نستضيف المهندس فايز جريس رئيس شركة أسيك للتعدين «أسكوم»، والمهندس مصطفى طلعت المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ANKH Resources، والمهندس أحمد خيري رئيس قطاع تنمية الأعمال في شركة إن تو ميتالز.

وبالطبع تشاركني المناقشات اليوم زميلتي رضوى إبراهيم مدير تحرير جريدة حابي وزميلتي ياسمين منير مدير تحرير جريدة حابي.

دعونا نبدأ مع المهندس فايز، في البداية نود فهم طبيعة الحراك في نشاط التعدين بمصر خلال الفترة الأخيرة، وما هي نظرة القطاع الخاص لهذا الحراك في إطار كل ما مر به القطاع من تعديلات أو ظهور أسماء جديدة أو طرح مناطق للاستثمار من الحكومة، فما هو وضع هذا القطاع وطبيعة اللاعبين فيه؟

فايز جريس: البيئة التشريعية لقطاع التعدين شهدت طفرة كبيرة آخر 3 سنوات

فايز جريس: أود أن أبدأ من آخر 3 سنوات ماضية، حينها حدثت طفرة كبيرة في قطاع التعدين بمجال المحاجر خاصةً، وفي مجال المناجم في بعض القطاعات أيضًا كان لها نصيب من الطفرة الكبيرة والتقدم الكبير في الفكر والقوانين والتشريعات المنظمة لعملية التعدين.

خلال الفترة التي سبقت عام 2000 وتحديدًا منذ انتقال المناجم والمحاجر وهيئة المساحة الجيولوجية إلى وزارة البترول في الثمانينيات، كان هناك نوع من اللامبالاة بقطاع التعدين لفترة طويلة جدًّا.

مصر استطاعت بناء نموذج ناجح في قطاع المحاجر

ونتيجة لذلك كانت معظم ثروات مصر تُسرق وخاصة في المحاجر لعدم وجود قوانين مُنظمة للسيطرة على هذه العملية، بجانب عدم وضوح قوانين التعدين وهو ما ألقى بظلاله على قطاع المناجم (المعادن الثمينة).

إلا أن بناء نموذج ناجح في قطاع المحاجر من خلال قيام صناعات جديدة هو ما لاقى تشجيعًا كبيرًا جدًّا من الجهات المختصة المنوط بها إصدار تراخيص المحاجر.

وفي الحقيقة أرى أنه كان من الأفضل الخروج من مصر للاستثمار في مجال المناجم (الذهب والمعادن الثمينة) عبر بوابة إفريقيا، مدعومة بوجود قوانين تعدين ثابتة في جميع دول القارة السمراء، وبينها أثيويبا والسودان ومالي، فجميعهم يطبقون قوانين تعدين شبه موحدة وسلسة جدا، مما يساعد في الحصول على الرخصة وبدء العمل في ظل الدعم الكبير من وزارة الطاقة والتعدين في هذه الدول.

ارتفاع شهية الاستثمار في التعدين عبر إفريقيا بدعم من جاذبية البيئة التشريعية

في المقابل، لا أعرف لماذا لا تسير العملية التعدينية في مصر بهذه المرونة، وأرى أن استقطاب مصر مكتبًا استشاريًّا أجنبيًّا لعمل القانون أمر غير صحيح، بجانب بنود حقوق الاستغلال وتوزيع الأرباح.

وأرى ضرورة أن تحذو مصر حذو الدول الأخرى، في حين أن هناك دولًا أنشأت مصر فيها المساحة الجيولوجية (هيئة الثروة المعدنية) إلا أنها سبقتنا اليوم بمراحل كبيرة.

وتعتبر هذه الإشكالية المحرك الرئيسي وراء عدم رغبة الكثير في الاستثمار في مجال المناجم بمصر، ولكن أعتقد بعدما صدر قانون التعدين الجديد والملاحق والتعديلات الخاص به في الفترة السابقة الأخيرة أنه بدأ يتحرك في اتجاه إيجابي.

أعتقد أن الأساتذة الحضور يستطيعون التحدث عن هذا الموضوع باستفاضة أكبر نظرًا لأن الشركة لا تعمل في هذا المجال بمصر.

أحمد رضوان: على صعيد المحاجر.. هل ترى أن السوق واضحة؟ وما هي طبيعة الفرص المتاحة؟

صدور قانون التعدين الجديد حرّك المياه الراكدة

فايز جريس: بالتأكيد نعم، فعندما بدأ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لقطاع التعدين في إدارة هذا الملف بدلًا من المحافظات حدثت «هزة قوية وقلق كبير» خلال أول عامين، ولكن بعدما تمكّن الجهاز من إدارة هذا الملف لعب ذلك دورًا تحفيزيًّا في دفع الشركات للاستثمار في المحاجر وبناء صناعات جديدة.

وأرى أيضًا أن سيطرة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لقطاع التعدين على مجال المحاجر لعبت دورًا مهمًّا في مساعدة الشركات في الحصول على الفرص الاستثمارية بأسعار تتناسب للغاية مع مستهدفات الدولة ومع الجدوى الاقتصادية للاستثمار، هذا إلى جانب تشجيع الجهاز على الدخول في صناعات تصديرية.

أحمد رضوان: هل نتحدث هنا عن أن جهاز المشروعات فرض سيطرته على المحاجر الجديدة أم نتحدث عن كل المحاجر الموجودة في مصر حتى التي فيها عروض؟

نوجّه 80% من إنتاجنا للتصدير ما يبرز مساهمات الجهاز في تسهيل بيئة الأعمال

فايز جريس: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لقطاع التعدين هو المسيطر حاليًا على مجال المحاجر في مصر كلها، فنحن نعمل في أسوان وسوهاج وأسيوط وبني سويف والمنيا ولدينا مصانع قائمة على الخامات المحلية مع توجيه 70 إلى 80% من منتجاتنا إلى التصدير، وهو ما يبرز مساهمات الجهاز في تسهيل أي عقبة أمام المصنعين من خلال تنفيذ الإجراءات المطلوبة وتسهيل عمليات منح التراخيص.

الجهاز يمنح المستثمرين فرصة لدراسة المناطق ذات الاهتمام وفي حال عدم جدواها يتفهم الجهاز تطلعات المصنعين في اختيار المناطق ويمنحهم فرصًا أخرى مع التأكيد على أهمية نمو الصناعات.

ضاعفنا إنتاجية مصنع كربونات الكالسيوم إلى 600 ألف طن سنويًّا

أمر آخر، في عام 2010 كان لدّينا مصنع لكربونات الكالسيوم يضم خط إنتاج واحدًا بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنويًّا، أما اليوم فقد بدأ الخط السادس في الإنتاج يوم 8 أغسطس الماضي، لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 600 ألف طن سنويا، ونخطط للوصول إلى مليون طن مع توجيه 85% من الإنتاج إلى التصدير، بجانب التواجد في السوق المحلية.

المحاجر تسير بخطى ثابتة مدفوعة بمصداقية الجهاز

وبناءً على ما سبق أرى أن قطاع المحاجر في مصر شهد تطورًا كبيرًا جدًّا، ويسير بخُطى ثابتة نظرًا لمصداقية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لقطاع التعدين، وقد رأينا أن الجهاز يمنح تراخيص المحاجر في المحافظات بأسعار معينة، ومن ثم يصدر قرار من المحافظ بمعدلات زيادة الإتاواة، وهو ما يقضي على المنهجية العشوائية للزيادات على الرغم من أن الأسعار كانت قليلة جدا في السابق، ولكن مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في قطاع التعدين توجد عقود وأسعار يتم الالتزام بها من الجانبين.

ياسمين منير: المهندس مصطفى بالطبع مناخ الاستثمار في مصر شهد تغيرًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، واستحوذ قطاع التعدين على اهتمام مختلف سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الاهتمام.. فما هو تقييمكم كشركة ناشئة لبيئة الاستثمار في مجال التعدين وما هو حجم شركتكم للاستثمار في هذا المجال؟

مصطفى طلعت: مصر جيولوجيًّا تعتبر سوقًا واعدة في قطاع التعدين

مصطفى طلعت: مما لا شك فيه أن مصر جيولوجيا تعتبر سوقًا واعدة في قطاع التعدين، مدعومة بأنها من أقدم الدول في التاريخ التي بدأت في استغلال المعادن الثمينة من الذهب والنحاس كما كان لديها مناجم قائمة منتجة.

وقد تكون العقبة التي أدت إلى عدم وجود شركات كثيرة في السوق المصرية سواء شركات ناشئة أو شركات تعدين صغيرة أو الشركات المنتجة، متعلقة بالقوانين المنظمة للعلاقة بين الشركات والدولة.

وقد يرجع ذلك إلى حوكمة المنظومة كلها تحت مظلة وزارة البترول والثروة المعدنية، في حين أن قطاع البترول في مصر أثبت نجاحًا كبيرًا عبر عقد شراكات كبيرة، ولذلك كانوا يتبعون بالمثل نفس النظام التعاقدي تقريبًا مع شركات التعدين.

القوانين المنظمة للعلاقة بين الشركات والدولة.. العائق الأبرز

وفي الحقيقة أرى أن هذا المنهج لا يتماشى نوعًا مع نفس طبيعة الصناعة سواء البترول أو التعدين بالرغم من توافق طبيعتهما في استخراج الخامات الطبيعية، ولكن لكل منهما نموذج عمل مختلف، بجانب اختلاف المدى الزمني للاستثمار، أي إن التعدين في الخامات الثمينة خاصةً يعتبر استثمارا طويل الأجل، أما البترول فهو قصير الأجل.

أمر مهم، رأيناه بحكم تواجدنا واحتكاكنا وتقديمنا خدمات للشركات منذ عام 2016 تقريبًا، وهو أن الدولة لديها رؤية جدية بالفعل في تنشيط قطاع الثروة المعدنية في الخامات الثمينة، من خلال جهود جذب عدد كبير من الشركات إلى السوق المصرية.

رؤية حكومية جدّية لتنشيط قطاع الثروة المعدنية

وفي الحقيقة مصر حققت نجاحًا ملحوظًا دوليًّا بالفعل بالإشارة إلى منجم السكري على أرض مصر باعتباره من أكبر الاكتشافات في الدرع العربي النوبي، أو في الدول التي تتمتع بنفس الطبيعة الجيولوجية على غرار مصر، ويعتبر منجم السكري أكبر هذه الاكتشافات حتى الآن تقريبًا.

مصر حققت نجاحًا دوليًّا بدعم من اكتشافات منجم السكري

ولذلك مصر لديها حماس قوي لتنشيط هذا القطاع، وهو ما دفعها للجوء إلى شركات متخصصة في عملية تعديل القوانين التشريعية المنظمة للثروة المعدنية، مما شجعنا على تأسيس الشركة الجديدة للاستكشاف والمشاركة في عملية المزايدات التي تمت من خلال وزارة البترول، ونجحنا في الاستحواذ على الموقع الذي وضعناه كأولوية أولى للشركة عند التقديم في المزايدة.

نستهدف الوصول بإجمالي استثماراتنا إلى 9 ملايين دولار بنهاية 2025

وأُقدّر حجم الاستثمارات وإجمالي الميزانيات التي تم ضخها حتى الآن بنحو 5 ملايين دولار، على أن يصل إجماليها إلى 8 إلى 9 ملايين دولار تقريبًا بنهاية 2025.

نتائج موقعنا مبشرة وإيجابية بما يفتح شهيتنا على ضخ استثمارات جديدة

وهذا يعتبر دليلًا قويًّا على أن نتائج موقعنا مبشرة وإيجابية، وهو ما يفتح شهيتنا على ضخ استثمارات جديدة، بالإضافة إلى أننا نرى أن الخطوات المتخذة من الدولة حول تعديلات القوانين المطلوبة تسير في الاتجاه الصحيح.

الدولة تسير في الاتجاه الصحيح حول تعديلات القوانين

نقطة مهمة وهي أن هناك تغيرًا ملوسًا في تحول هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي، ليتمتع بالصلاحيات الواجبة التي تسمح له بالقدرة على عمل مسح وتكوين قاعدة بيانات، مما يجذب أكبر عدد من الشركات.

تغيير ملوس في تحول هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي

فكل هذه النقاط تعتبر علامات إيجابية للشركة، وهو ما حفزها على أخذ خطوتها الاستثمارية، ويعتبر مشروعنا من المشروعات الواعدة وقد يكون في المستقبل القريب أول منجم ذهب في مصر ينتج الذهب والنحاس في العصر الحديث، بدعم من الطبيعة الجيولوجية، التي كما تشير إلى توافر الذهب بكميات مقبولة تشير أيضًا إلى توافر النحاس بكميات مقبولة، وهو ما قد يحقق المعادلة ليتحول المنجم الخاص بنا إلى منجم لإنتاج الذهب والنحاس معًا.

ياسمين منير: هل ترى أن هناك فرصًا استثمارية أمام الشركات الناشئة للتوسع في قطاع التعدين خلال الفترة المقبلة، أم ترى أن شركتكم حظيت بفرصة باعتبارها كان لها سابقة خبرات مختلفة في الخدمات؟

نظرة مختلفة من العالم لمصر بعد صدور قانون الاستغلال الجديد

مصطفى طلعت: لا بالعكس أرى أن الدولة أدخلت تعديلات على القانون العام للتراخيص منذ عام 2020، وأصبح بنظام الإتاواة والضريبة وفق المسار المتبع في معظم الدول الإفريقية مثلما قال المهندس فايز، حيث توفر هذه الدول نظامًا واضحًا وبسيطًا، وهو ما يسهم في اتخاذ القرار الاستثماري بشكل سريع في حال توافقها مع الجدوى الاستثمارية من عدمها، بجانب وجود عنصر الجذب وهو الطبيعة الجيولوجية.

وفي الحقيقة الجميع رأى خلال الشهور الماضية في النشرات والأخبار خبرًا متعلقًا بموافقة مجلس النواب على قانون الاستغلال الجديد تحت مظلة قانون الإتاوة والضريبة، والذى كان يقف عائقًا أمام رغبة الشركات في دخول السوق المصرية خلال السنوات الماضية، ولكنها كانت منتظرة رؤية مخرجات نهاية المفاوضات على بنود الاستغلال.

وأعتقد بعد إتمام الإجراءات الخاصة بهذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية، ستختلف نظرة العالم كله لقطاع التعدين في مصر، وسيكون مقبولًا ماليًّا وفنيًّا، وهو ما سيساعد في جذب عدد كبير من الشركات، سواء الشركات الناشئة الصغيرة أو قدوم شركات منتجة للتواجد في السوق المصرية .

رضوى ابراهيم: المهندس أحمد أُجدد الترحيب مرة أخرى بحضرتك، وأود أن أبدأ حديثي عن رؤيتك لوتيرة الطروحات الحكومية لمناطق الاستثمار في التعدين، هل تراها ملائمة لطموحات القطاع الخاص أم أنها لا تزال متواضعة؟

أحمد خيري: وتيرة الطروحات الحكومية للاستغلال أو الاستكشاف متواضعة للغاية

أحمد خيري: الإشكالية المسيطرة هنا لا تختزل في الوتيرة فقط بقدر الطريقة نفسها أو العملية، مثلما أشار المهندس فايز والمهندس مصطفى إلى النموذج المطبق في الدول الإفريقية.

أما في السوق المصرية، ففي حقيقة الأمر وتيرة الطروحات الحكومية للاستغلال أو الاستكشاف متواضعة للغاية.

المنصات الإلكترونية للطروحات مسار متبع حاليًا في العالم

في حين أن المسار المتبع حاليًا في العالم كله هو وجود منصة إلكترونية ومن بينها «كابستر» المتاحة طوال الوقت وطوال العام، والتي تطرح خريطة جيولوجية للبلد، وهو ما يجذب الشركات التي لدّيها اهتمام ورغبة لدخول هذه الأسواق، ومن ثم تبدأ التقديم على المناجم المستهدفة بشكل إلكتروني.

نقطة مهمة أخرى، الجهة المعنية في هذه الأسواق تطبق مبدأ الشفافية في الإعلان عن أسماء الشركات التي أبدت رغبة في الاستحواذ على منجم معين على المنصة الإلكترونية، وأحيانًا أخرى لا تعلن عن أسمائها.

ضرورة إعادة النظر في منهج الطروحات في مصر

ومن ثم تمنح الجهة المعنية في الأسواق الخارجية مهلة لمدة 30 يومًا للشركات الأخرى التي لديها رغبة في الاستحواذ على هذا المنجم، وفي حال عدم إبداء أي شركة رغبة في الاستحواذ يتم إسناد هذا المنجم مباشرة للشركة المهتمة، ولذلك أرى أنه يتعين إعادة النظر في مفهوم منهج الطروحات في مصر مرة أخرى.

وأشير هنا إلى أن نموذج الطروحات الحكومية في مصر من عملية استلام المظاريف وفتحها أصبح تقليديًّا مع عدم اعتياد تطبيقه في العالم.

استمرارية عملية الاستثمار في مجال التعدين.. أولوية قصوى

أما الآن فيوجد اعتبارات أخرى تتعلق بطرح فرص للاستكشاف والاستغلال طوال العام، ولذلك يتعين أن تتمتع عملية الاستثمار في مجال التعدين بأشكاله المختلفة بعنصر الاستمرارية، بحيث لا تكون رهينة طرح الحكومة 4 أو 5 مربعات على سبيل المثال أمام المستثمرين في وقت ما، مع عدم طرحها أي فرص جديدة في الأوقات الأخرى من العام، ولذلك أرى أن الأزمة ليست في وتيرة الطروحات فقط وإنما المنظومة نفسها، وهو ما يلقي بظلاله على عملية جذب المستثمرين.

وبالتالي يتعين قبل الحديث عن الوتيرة إعادة النظر في الآلية نفسها، بحيث يكون لدينا برامج ومنصات إلكترونية على غرار منصة «كابستر» المُفعلة طوال العام.

الأزمة ليست في وتيرة الطروحات فقط وإنما المنظومة نفسها

رضوى ابراهيم: دعني أسألك سؤالًا يوضح بشكل أكبر الهدف الذي تسعى إليه.. قد يكون النموذج مختلفًا في الطرح أو في إتاحة المناطق، ولكن إذا تحدثنا عن النموذج المُطبق للطروحات في مصر بشكل عملي، كم عدد المناطق التي تمتلكون حقوق امتيازها؟ وفي حال تطبيق النموذج المتبع في الخارج كم ستبلغ محفظتكم من مناطق الامتياز حينها؟

أحمد خيري: المسألة لا تتعلق بمحفظة مناطق حقوق الامتياز بقدر المدى الزمني للعمل في هذه المناطق، سأذكر مثالًا على ذلك بعد تعديل القانون في عام 2020 تم الإعلان عن فتح باب التقدم على المزايدات، أعتقد لمدة 4 أشهر، ومن ثم تم تمديدها لشهر آخر تقريبًا، هذا بجانب الوقت الإضافي الذي تحتاجه الحكومة أو الجهة المعنية (هيئة الثروة المعدنية) لمناقشة العروض الموجودة داخليًّا لمدة شهرين تقريبًا، وبعدها تقوم بإعلام الشركات لتبدأ الأخيرة خطوات توقيع العقود، وليصل المدى الزمني لهذه العملية إلى عام تقريبًا.

المدى الزمني للعمل في مناطق الامتياز معضلة قوية

ويأتي ذلك في وقت الأوضاع الاقتصادية العالمية المتعلقة بالتضخم تفرض ضغوطًا متزايدة على النواحي المالية، في حين أن هناك وفرة في الفرص الاستثمارية بمجال التعدين سواء في المنطقة أو في الدول الأخرى.

وبالتالي أي مستثمر يبحث اليوم عن الفرص الاستثمارية الموجودة في الدول التي تمنح التراخيص في أسرع وقت، مما يعظم الجدوى الاستثمارية للعملية.

أغلب الشركات بدأت أعمالها على الأرض بعد عامين تقريبًا

أما عن النظام الخاص بتقديم الشركات للحصول على الامتياز، ففي حالة تقديم مستثمر على مربع ما يوم 5 أغسطس على سبيل المثال فمن المفترض أن يعرف يوم 5 سبتمبر على أقصى تقدير وضعه على صعيد الموقع محل الاستحواذ من عدمه، وإذا لم يُبدِ أي مستثمر رغبته في الاستحواذ حينها يحصل على الامتياز بشكل رسمي بعد توقيع العقود خلال شهر كحد أقصى.

أمر آخر، هو أن المسألة لا تتعلق أيضا بتوقيع عقود الاستكشاف أو الاستغلال فقط، نظرًا لأن هناك خطوات أخرى تليها ومن بينها ضرورة الحصول على الموافقات الأمنية والبيئية.

وبناءً على تجربتنا أعتقد أن الفترة الزمنية لحصولنا على الامتياز منذ لحظة التقديم وحتى بدء الأعمال وصلت إلى عامين تقريبًا، وأرى أنها فترة طويلة في مجال الاستكشاف، وهو ما يعطي مؤشرًا سلبيًّا.

تفعيل منصة إلكترونية يختصرالمدى الزمني للأعمال إلى 4 أشهر

أحمد رضوان: هل نتحدث عن أن الفترة الزمنية لتطبيق الإجراءات العادية تصل إلى عامين أم أنه كان هناك تعديلات وتشريعات يتم إدخالها؟

أحمد خيري: لا هذه الإجراءات يتم اتخاذها منذ لحظة التقديم، ففي البداية انتظرنا نحو 4 أشهر لفتح باب التقديم أمام الشركات، ومن ثم تم التمديد لمدة شهرين آخرين، إذن نحن نتحدث عن نحو 6 شهور في فترة الطروحات نفسها وتقديم العروض.

هذا بالإضافة إلى أن هيئة الثروة المعدنية تحتاج نحو شهرين إلى 3 أشهر لفتح المظاريف الموجودة ومناقشة العروض المطروحة، ومن ثم تعلن عن الشركات الفائزة بحقوق الامتيازات في مؤتمر صحفي، وبعدها تبدأ هذه الشركات خطوات توقيع العقود، في حين كانت هناك مراجعات ونقاشات حول هذه العقود نظرًا لأنها تتطلب بعض الأمور، خاصة في فترة جائحة كورونا، وهو ما أثر بشكل ملموس.

الاعتماد على النموذج التقليدي لا يتواكب مع التوجهات الحكومية لإنجاز الأعمال

أما المرحلة اللاحقة لتوقيع العقود، فهي ضرورة الحصول على التراخيص الأمنية والبيئية من وزارة البيئة والجهات المعنية، وأرى أن هذا الأمر طبيعي جدًّا.

ولذلك فهذه العملية أدت في النهاية إلى أن أغلب الشركات بدأت أعمالها على الأرض فعليًّا بعد عامين تقريبًا بعد مرحلة التقديم.

في حين إذا فعّلت مصر منصة إلكترونية على غرار منصة «كابستر» قد تصل عملية الحصول على الامتياز وبدء الأعمال خلال 3 إلى 4 أشهر كحد أقصى بدعم من الآليات الإلكترونية التي تُنجز العمليات في إطار سريع جدًّا.

ولكن للأسف الوضع في مصر لا يزال يعتمد على النموذج التقليدي من فتح المظاريف وخلافه، في حين أن الآلية ستسرع الوتيرة مما سيجذب الشركات بشكل أكبر، ويعزز سرعة الإجراءات بما يتوافق مع التوجهات الحكومية في سرعة إنجاز الأعمال من خلال منظومة الشباك الواحد للتعامل مع جهة واحدة منوطة بالتواصل مع الجهات المختلفة.

رضوى إبراهيم: أود أن أطرح سؤالًا يتعلق ببيئة الاستثمار ومدى وضوح نموذج الاستثمار في قطاع التعدين بمصر. هل هناك، في تقديرك، نقطة جوهرية أخرى بخلاف أن النموذج القائم وآلية العمل المعتمدة هما في الأساس ما يعطل مسارنا ويحد من تقدمنا؟

دورة إنتاج التعدين قد تمتد إلى 12 عامًا ولا تصلح لمقارنتها بالبترول والغاز

أحمد خيري: القضية الجوهرية –وأظن أن المهندس مصطفى قد أشار إليها– هي أن مصر تاريخيًّا حققت نجاحات كبيرة في مجال البترول، ثم في مجال الغاز. غير أن البترول والغاز يختلفان جوهريًّا عن قطاع التعدين، وربما يكون ذلك أحد أسباب الخلط المتكرر في الرؤى والسياسات. هذا الخلط هو ما دفع الحكومة، على مدى سنوات طويلة، إلى استنساخ نموذج البترول والغاز –القائم على اتفاقيات اقتسام الإنتاج (Production Sharing Agreement)، والتي تحصل بموجبها الحكومة على نسبة 50%– وتطبيقه على قطاع التعدين.

البترول يبدأ الإنتاج خلال عامين.. بينما التعدين يحتاج إلى عقد كامل على الأقل

في البترول والغاز، ورغم أنني لست خبيرًا فيهما، يمكن أن تتراوح المدة الزمنية من 6 أشهر إلى عامين لبدء الإنتاج. أما في التعدين، فالوضع مختلف تمامًا؛ إذ تمتد دورة التعدين، منذ لحظة بدء الاستكشاف وحتى لحظة الإنتاج الفعلي، إلى نحو 9 أو 10 سنوات، وقد تصل أحيانًا إلى 12 أو 13 عامًا. هذه الإطالة الزمنية تعود إلى أن مرحلة الاستكشاف نفسها تستغرق فترات طويلة، حيث يمنح القانون المصري فترة استكشاف تصل إلى 8 سنوات، مقسمة إلى أربع دورات، كل دورة مدتها عامان.

خلال هذه المرحلة، يبدأ العمل بمساحات شاسعة من الأراضي لتحديد المناطق الواعدة (Promising Areas)، ثم تتقلص المساحات تدريجيًّا وصولًا إلى نطاق محدد يُصنَّف باعتباره منطقة عالية الإمكانات High Potential) (وهي التي يُبنى عليها لاحقًا مشروع المنجم.

تمويل المناجم يتطلب دراسات جدوى بتكلفة ملايين الدولارات قبل موافقة البنوك

بعد الانتهاء من مرحلة الاستكشاف، تبدأ مرحلة التطوير، حيث يتم الانتقال إلى خطوة إنشاء المنجم. تستغرق عملية بناء المنجم ما بين عام إلى عامين، وذلك تبعًا لمساحته وحجم الأعمال المقرر تنفيذها. غير أن هذه المرحلة تتطلب تحقيق شرطين أساسيين؛ أولهما تأمين التمويل اللازم، إذ يتم تمويل المشروع جزئيًّا من رأسمال المستثمر (Equity) وجزئيًّا من خلال القروض البنكية.

وللحصول على التمويل من البنوك، تسبق مرحلة التنفيذ سلسلة من الدراسات الفنية والاقتصادية المتعمقة، تبدأ عادة بدراسة التقييم الاقتصادي التمهيدي (Preliminary Economic Assessment – PEA)، تليها دراسة الجدوى المبدئية (Pre-Feasibility Study – PFS)، ثم دراسة الجدوى النهائية أو ما يُعرف بدراسة الجدوى البنكية (Definitive Feasibility Study – DFS أو Bank Feasibility Study) التي تُقدَّم للمؤسسات المالية.

نجاح التعدين في مصر مرهون بتبني عقلية إدارية منسجمة مع النظام الاستثماري الجديد

تكلفة هذه الدراسات باهظة، إذ قد تصل ميزانيتها إلى ملايين الدولارات، وتستغرق فترة زمنية تتراوح بين عام وعامين، وهي شرط أساسي قبل الحصول على موافقة البنوك لتمويل المشروع والمضي قدمًا في تنفيذه.

وفي النهاية، نجد أن بدء مرحلة الإنتاج في قطاع التعدين قد يستغرق في المجمل نحو اثنتي عشرة سنة، على عكس ما هو معمول به في قطاعي البترول والغاز. وهذا يوضح بجلاء أن النموذجين مختلفان جذريًّا، ولا يجوز عقد مقارنة مباشرة بينهما. ومن ثم، فإن أحد العناصر الجوهرية في العقلية الإدارية المطلوبة لإدارة منظومة التعدين من جانب الدولة المصرية هو ضرورة إرساء هذا الفصل الفكري والمنهجي بين القطاعين.

دول إفريقية وآسيوية سبقتنا في التعدين وعلينا الاستفادة من تجاربها

أما النقطة الأخرى –وقد أشار إليها المهندس فايز– فهي تتعلق بمبدأ عدم إعادة اختراع العجلة. فالتعدين صناعة سبقتنا فيها دول كثيرة، وحققت نجاحات ملموسة، لا في أمريكا الشمالية أو أستراليا فحسب، بل في دول تشبهنا في الخصائص والظروف، سواء في إفريقيا أو آسيا الوسطى، حيث تتقارب الطبيعة الجيولوجية والبيئية مع ما لدينا. هذه الدول نجحت في تطوير القطاع عندما تبنت الأطر العامة المتعارف عليها عالميًّا، وهو ما بدأت مصر بالفعل في تطبيقه مؤخرًا، لا سيما من خلال تعديل التشريعات.

فقد ألغت الدولة نموذج اقتسام الإنتاج أو الشراكة الذي كان معمولًا به سابقًا، والذي لا يزال مطبقًا في منجم السكري، لتنتقل إلى نموذج الاستثمار المتعارف عليه عالميًا، وخاصة في الدول المشابهة لنا، حيث تحصل الحكومة على حصة مجانية (Free Carry) تتراوح بين 10% و15% من الشركة المنتجة، إضافة إلى الإتاوة (Royalty) التي تتراوح نسبتها بين 3% و5% من إجمالي الإيرادات (Topline Revenue)، ويتم تحصيلها إما في صورة نقدية بالعملات الأجنبية –غالبًا بالدولار– أو أحيانًا في صورة سلعية (Commodity). كما تحصل الدولة على ضريبة الدخل على الشركات (Corporate Income Tax).

تعديل التشريعات منح مصر فرصة جذب استثمارات أجنبية أكبر في التعدين

هذا النموذج هو السائد عالميًّا، وقد بدأت الدولة المصرية بالفعل في تبنيه. غير أن نجاح تطبيقه لا يتوقف على الإطار القانوني وحده، بل يتطلب أيضًا أن تتبنى الجهات الإدارية المعنية عقلية منسجمة مع هذا النظام الجديد، بما يتيح تنفيذه بكفاءة، ويعزز من قدرة مصر على جذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاع التعدين.

أحمد رضوان: المهندس مصطفى، أود أن أسألك عن الشق المتعلق بالتمويل. أنتم شركة ناشئة، وبالتأكيد خضتم تجربة مرتبطة بالهندسة المالية للمشروع.

التمويل في التعدين مرهون بالإمكانات الجيولوجية والمناخ الاستثماري

مصطفى طلعت: وما زلنا نخوض هذه التجربة يوميًّا.

أحمد رضوان : أعطنا تفاصيل أكثر.. ما حجم رأس المال الذي ضخته الشركة كمساهمة ذاتية (Equity)؟ وما حجم التمويل الذي حصلتم عليه من البنوك – إذا كنتم قد لجأتم إليها بالفعل؟ وأثناء عملية تجميع رأس المال، هل كانت الإجراءات ميسّرة أم واجهتم صعوبات، خاصة أن القطاع لا يزال جديدًا نسبيًّا في السوق المصرية؟

مصطفى طلعت: في الواقع، أي شركة في العموم، لكي تتمكن من الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتها، تحتاج إلى توافر عنصرين رئيسيين. العنصر الأول هو الإمكانات الجيولوجية (Geological Potential)، أي مدى جودة وكفاءة المناطق أو الأراضي التي حصلت عليها الشركة أو تسعى للحصول عليها، ومدى ما تحمله من مؤشرات واعدة يمكن أن تتحول في النهاية إلى مشروع منتج.

التعديلات التشريعية وتطوير هيئة الثروة المعدنية حسّنا بيئة الاستثمار نسبيًّا

العنصر الثاني يتمثل في وضع الدولة نفسها وطبيعة المناخ الاستثماري السائد فيها. فبالطبع، ما شهدته السنوات الأخيرة من تعديلات تشريعية، وتطوير في هيكل هيئة الثروة المعدنية، إلى جانب التعاون مع الشركات الكبرى للتوصل إلى نموذج أو اتفاقية استغلال بمستوى مقبول استثماريًّا لدى الشركات العالمية، ساهم في تيسير الأمور نسبيًّا.

ومع ذلك، فإن الوضع خلال العامين الماضيين لم يكن بنفس السلاسة، نظرًا لعلم المستثمرين الدوليين بوجود جوانب لم يجرِ الاتفاق عليها بشكل كامل مع الحكومة. لكن، وبحكم كوننا جهة متخصصة تعمل من داخل جمهورية مصر العربية، ونتمتع بتواصل مباشر ومستمر مع أجهزة الدولة، فقد كنا على دراية تامة بالخطوات التي تُتخذ، حتى في التعامل مع الشركات الأخرى، وهو ما عزز لدينا الثقة للاستمرار في الاستثمار، ونحن بالفعل ما زلنا نستثمر حتى اليوم.

تواصلنا المباشر مع أجهزة الدولة عزز ثقتنا في الاستمرار بالاستثمار

ومع اكتمال الإجراءات المتعلقة بحقوق الاستغلال وتعميمها على جميع الشركات، أعتقد أن الأمور ستصبح أكثر سهولة للجميع، وسيرتكز الرهان حينها على الأداء الفني والنتائج الفنية، التي إذا ما ظلت جاذبة، فسوف تشجع مزيدًا من الاستثمارات على الدخول إلى القطاع.

فيما يتعلق بتمويلات البنوك، فإنها في العادة لا تدخل في تمويل مرحلة الاستكشاف، إلا عند الوصول إلى مراحل تتوافر فيها درجة عالية من الثقة في الخامات وإمكانية تحولها فعليًّا إلى إنتاج. فمرحلة الاستكشاف المبدئي أو الأولي، والتي تُعرف باسم Early Stage أو Green Field Exploration، تُعد المرحلة الأعلى مخاطرة في الاستثمار.

تعميم حقوق الاستغلال سيجعل المنافسة قائمة على الأداء والنتائج الفنية

والواقع أن معظم المواقع التعدينية في مصر حاليًا تقع ضمن هذه الفئة، وحتى المعلومات المتوفرة عنها غالبًا ما تكون قديمة نسبيًّا، ولا تصلح للاعتماد عليها في اتخاذ قرارات استثمارية حديثة، إذ إنها تشير إلى وجود خامات بالفعل، لكنها لا تقدم بيانات محدثة أو موثوقة يمكن البناء عليها مباشرة.

لذلك، فإن أي شركة تبدأ نشاطها في هذا المجال تجد نفسها عمليًّا تنطلق من نقطة الصفر، وهو ما يجعل مستوى المخاطرة في هذه المرحلة مرتفعًا للغاية، ومن الطبيعي أن يتوقع المستثمر الذي يدخل في نشاط بهذه المخاطرة الحصول على عائد مجزٍ عند نجاح المشروع.

والحمد لله، فإن الشركة –سواء من حيث الفريق الفني أو فريق العمل ككل– تتمتع بسمعة طيبة وسجل حافل بالنجاحات عبر السنوات الماضية، وهو ما يمثل عنصرًا داعمًا وثقة إضافية في قدرتها على تحقيق النتائج المرجوة.

أحمد رضوان: هل ما زلنا في المرحلة الأولية من المشروع؟

مصطفى طلعت: تجاوزنا المرحلة الأولى، وهي مرحلة التحقق من وجود الخامات المستهدفة في منطقة المشروع من عدمه. ونحن حاليًا نبدأ المرحلة الثانية، وهي مرحلة الاستكشاف ثلاثي الأبعاد، والتي تتضمن أعمال الحفر، حيث يتم تحديد كميات الخام ودرجة تمعدنه من خلال عينات تؤكد حجم وجودة الموارد المعدنية في المنطقة.

أحمد رضوان: إذن، لم نصل بعد إلى المرحلة التي تجذب اهتمام البنوك؟

البنوك لا تموّل الاستكشاف المبكر لارتفاع مستوى المخاطرة

مصطفى طلعت: بالفعل، فالبنوك عادة لا تدخل على المشروعات إلا بعد اجتياز مراحل عديدة من أعمال الحفر، وصولًا إلى النقطة التي أشار إليها المهندس أحمد، وهي المرحلة التي يصبح فيها من الضروري البدء في إعداد الدراسات الاقتصادية للمشروع. نحن حتى اليوم ما زلنا في مرحلة إعداد الدراسات الفنية، والتي تتحول لاحقًا إلى دراسات اقتصادية بعد التأكد من وجود احتياطي مؤكد من الخام. عندها تبدأ البنوك في تكوين ثقة أكبر بالاستثمار، لأنها تصبح قادرة على رؤية آليات تحقيق العائد وجدواه.

جذب التمويل المصرفي يتطلب سنوات من العمل والنفقات لإثبات جاذبية المواقع التعدينية

أما في المراحل الأولى، فأنت تقدم وعودًا بأن المواقع التي تعمل عليها قد تكون جاذبة أو تتمتع بعناصر فنية واعدة، غير أن ذلك يتطلب سنوات من العمل، وجهدًا كبيرًا، ونفقات مرتفعة لإثبات هذه الجاذبية. وبعد هذه المرحلة، تبدأ قنوات التواصل مع البنوك والجهات التمويلية في الانفتاح، مما يتيح لها الدخول في تمويل المشروع.

أحمد رضوان: مهندس فايز، ماذا عن جانب المحاجر والتمويل؟

رفعنا رأس المال من 10 ملايين إلى 550 مليون جنيه جميعها استثمارات بالشركة

فايز جريس: بدأت الشركة نشاطها عام 1999 برأسمال مدفوع قدره نحو 10 ملايين جنيه. وفي عامي 2004 و2005، استحوذت شركة القلعة على الشركة، وبدأنا حينها نخطط لخطوة تطوير كبيرة، حيث انتقلنا من مجرد تقديم خدمات الأبحاث الجيولوجية وتشغيل المحاجر، إلى دخول مجال التصنيع، وكانت أول صناعة فكرنا في الاستثمار بها هي صناعة كربونات الكالسيوم.

رفعنا رأس المال من 10 ملايين إلى 100 مليون جنيه، واليوم ارتفع إلى نحو 550 مليون جنيه، جميعها استثمارات تم ضخها في الشركة.

البنوك كانت تموّل 40% فقط عند تأسيس أول خط إنتاج وأصبحت اليوم تغطي 100%

في البداية كانت البنوك متحفظة؛ فعندما أنشأنا أول خط إنتاج، عرض البنك تمويل 40% فقط، مقابل أن نتحمل نحن 60% من التكلفة. أما اليوم، ومع وصولنا إلى الخط السادس –مرورًا بالخطوط الثالث والرابع والخامس– تغير الموقف تمامًا؛ إذ أصبحت البنوك تتسابق على تمويلنا، وتعرض تغطية 100% من التكلفة.

بدأنا بخدمات الأبحاث الجيولوجية وتشغيل المحاجر وانتقلنا إلى تصنيع كربونات الكالسيوم

في البداية، كان تمويل 100% بالنسبة لنا أمرًا مقلقًا، قبل أن نصل إلى مرحلة تمويل 80% من البنك مقابل 20% مساهمة منا. أما في الخط السادس، الذي بدأ تشغيله منذ أيام قليلة، فقد تكفل البنك بكامل التمويل، وأبدى استعدادًا لزيادة حجم القرض إذا رغبنا في التوسع، مؤكدًا أنه لا حاجة لضخ أي أموال إضافية من جانبنا، طالما أننا نسدد القروض في مواعيدها دون أي تأخير.

رضوى إبراهيم: المهندس فايز، أنتم الآن وصلتم إلى مرحلة أصبحت فيها البنوك تعرض عليكم تمويل كامل التكلفة الاستثمارية لخطوط الإنتاج الجديدة. هل يعني ذلك أن الأمر يرجع بالأساس إلى سجل الشركة وسابقة أعمالها والتزامها في سداد القروض السابقة في مواعيدها، أم أن هناك جانبًا آخر يتعلق بزيادة وعي البنوك واستيعابها لطبيعة هذه المجالات والأنشطة الصناعية؟

فايز جريس: لا، أنا أرى أن السبب الرئيسي هو الشق الأول المتعلق بمصداقية الشركة مع البنوك. بدأنا بالقرض الأول وسددناه بالكامل، ثم في القرض الثاني ارتفعت نسبة تمويل البنك من 40% إلى 55%، وبعدها إلى 80%، ثم وصلت الآن إلى 100%.

85 % من إنتاجنا للتصدير وعائداتنا الدولارية تتماشى مع قروضنا المقومة بالدولار

اخترنا مجالًا ناجحًا للغاية؛ 85% من إنتاجنا يُصدَّر، وبالتالي تتدفق عائدات التصدير بالدولار إلى حساباتنا في البنك، وهو ما يتماشى مع كون قروضنا مقومة بالدولار. نحن نسدد الأقساط في مواعيدها دون أي تأخير، بل في بعض الأحيان نسدد قبل الموعد ـ على سبيل المثال، إذا كان القسط مستحقًا في 1 يوليو، قد نسدده في 15 يونيو، ولدينا سيولة كافية لذلك. لذلك أرى أن الفضل يعود بالأساس إلى سابقة أعمال الشركة وثقة البنوك في التزامها.

أحمد رضوان: وبخلاف سابقة أعمال الشركة، هل ترى أن القطاع نفسه يحتوي على بعض الفروع الجاذبة للتمويل وأخرى أقل جذبًا؟

فايز جريس: الدولة تشجع بقوة أي شركة تعمل في مجال التعدين الموجه للصناعة، وهذا هو ما نقوم به في مصر. بدأنا بمصنع كربونات الكالسيوم، ونجح المشروع حتى أصبح قادرًا على تمويل نفسه بشكل كامل. ثم توسعنا في مشروع ضخم آخر هو مصنع الصوف الزجاجي والصوف الصخري، الذي يُعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

واجهنا تحديات كبيرة في المراحل الأولى، إذ بدأنا التنفيذ في فترة الثورة، ما تسبب في تأخير الإنشاء نحو عامين أو ثلاثة. كما أن خطوط الإنتاج والمعدات كانت مستوردة بالكامل من إيطاليا، ومع القيود التي فُرضت على مصر حينها بسبب حالة عدم الاستقرار، تأخر التركيب لفترة إضافية.

الحرب في أوكرانيا فتحت أمامنا أسواق أوروبا المغلقة

اليوم، في عام 2025، بعد 10 سنوات، وصلت الشركة إلى أسواق لم نكن نتوقع الدخول إليها، مثل أوروبا، والتي كانت مغلقة أمامنا لسنوات بسبب هيمنة أوكرانيا على إنتاج وتوريد الصوف الزجاجي والصوف الصخري للسوق الأوروبية. لكن مع توقف الإنتاج الأوكراني بعد تعرض أحد المصانع هناك لضربة صاروخية في الحرب، سنحت لنا فرصة لاختراق هذا السوق.

محليًّا، نوزع منتجاتنا بشكل واسع في مشروعات قومية كالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، خاصة مع تطبيق الكود المصري للعزل الحراري الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة. هذا جعل عمليات البيع في السوق المحلية أسهل بكثير، وفي الوقت نفسه ارتفعت أرقام التصدير بشكل ملحوظ.

ياسمين منير: كان المهندس أحمد قد أشار إلى أن أسلوب الطروحات، وإن كان الأفضل أن يتم من خلال منصة تضم جميع المناطق، إلا أنه في بعض الحالات قد يواجه تحديات. فهل ينطبق ذلك أيضًا على نشاط المحاجر، وهل لغياب البيانات دور في الأمر؟

الدولة تشجع الاستثمار في التعدين الموجه للصناعة

فايز جريس: كما ذكر المهندس أحمد، نظام الطروحات قد يتسبب أحيانًا في تأخير كبير. فعلى سبيل المثال، عندما بدأنا العمل في قطاع الذهب بإثيوبيا، لم يكن هناك أي نظام للطروحات. الوزارة هناك أعدّت كتيبًا يضم مواقع البلوكات الغنية بالذهب، فاستعنّا بخبراء ومستشارين لهم خبرة طويلة بالسوق الإثيوبية. هؤلاء الخبراء أوصونا بدراسة المنطقة الشمالية، لكنهم نبهوا إلى أن فرصها محدودة بسبب الحرب القائمة آنذاك مع دولة مجاورة – أعتقد أنها جيبوتي. في المقابل، كانت المنطقة الغربية تُعدّ الأكثر ثراء بالذهب والأوفر حظًا من حيث الجدوى الاقتصادية.

قمنا بإجراء أعمال استكشاف أولية وتصوير عبر الأقمار الصناعية، وتأكدنا أن المنطقة الغربية بالفعل تحمل أكبر إمكانيات واعدة، فقررنا تركيز جهودنا عليها، مع الاكتفاء بتنفيذ أعمال محدودة في المنطقة الشمالية.

ياسمين منير: لكن هل المشكلة في مصر أنها لا تمتلك قاعدة البيانات التي تتيح تنفيذ هذا النموذج؟

المنطقة الغربية في إثيوبيا كانت الأغنى بالذهب والأكثر جدوى اقتصاديًّا

فايز جريس: بالعكس، مصر تمتلك كمًّا ضخمًا من البيانات الجيولوجية. لكن الإشكال يكمن في أن الدور التاريخي لهيئة المساحة الجيولوجية قد تراجع. فبعد أن أُلحقت بالمسؤولية الإدارية لوزارة البترول، لم تعد تقوم بنفس المهام التي كانت مسؤولة عنها منذ تأسيسها عام 1905 وحتى ثمانينيات القرن الماضي، حين كانت الهيئة تجري الأبحاث الجيولوجية وتصدر أوراقًا ودراسات ومذكرات وكتيبات تعريفية للمستثمرين.

اليوم، أصبحنا نحن –كشركات– من يقوم بهذا الدور. فعندما أقرر الاستثمار في صناعة معينة وأحتاج إلى محاجر، أبدأ بإجراء الأبحاث الميدانية، وأستخدم المعدات والمعامل المتخصصة للتحقق من مدى صلاحية الموقع المستهدف لهذه الصناعة.

رضوى إبراهيم: كخبير جيولوجي صاحب خبرة طويلة، ما هو المجال التعديني الذي تمتلك فيه مصر موارد ضخمة قادرة على إحداث قفزة فيه، إذا ما توفر له اهتمام مصرفي وتمويل مناسب؟

نظام الطروحات قد يسبب تأخيرًا كبيرًا في استغلال الفرص التعدينية

فايز جريس: يمكن تقسيم الإجابة إلى شقين. أولًا، الخامات التعدينية التي تدخل في صناعات متعددة، مثل الفوسفات والرمال الزجاجية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الرمال الزجاجية ليست مخصصة لصناعة الزجاج فقط، بل يمكن إخضاعها لعمليات تنقية متقدمة –أو ما يُعرف بعمليات الـ “Beneficiation” – للوصول بجودتها إلى مستويات تؤهلها لدخول صناعات عالية القيمة، مثل الأوبال والكريستال، وهي منتجات نستوردها حاليًا من الخارج. ومصر غنية للغاية بهذا النوع من الرمال.

شركات التعدين أصبحت تقوم بدور الأبحاث الميدانية بدلًا من الهيئة

ثانيًا، الكوارتز، وهو من الخامات عالية الجودة في مصر، ويمكن أن يكون مادة أولية لصناعة السيليكون المعدني (Metallurgical Silicon)، وهو المكوّن الأساسي في صناعة الألواح الشمسية، لكن صناعة السيليكون المعدني استثمار ضخم يتجاوز 100 إلى 120 مليون دولار، ما يجعل الإقبال عليه محدودًا من جانب المستثمرين. نحن بالفعل درسنا هذا المشروع ووجدنا أن فرصه الاستثمارية كبيرة جدًّا، لكن إستراتيجيتنا الحالية تركز على استكمال المشروعات القائمة قبل التوسع في هذا النوع من الصناعات الثقيلة.

مصر غنية برمال زجاجية عالية الجودة تدخل في صناعات متعددة

ياسمين منير: المهندس أحمد، أشرت سريعًا إلى التعديلات الأخيرة الخاصة بالعوائد والمعاملات الضريبية، وفي المقابل هيئة الاستثمار تتحدث باستمرار عن حوافز استثمارية للتوسع في النشاط التعديني. أنتم كنموذج عمل، ما هي الأعباء التي تتحملونها بخلاف البنود التي أشدت بأنها من التعديلات الإيجابية التي طالبتم بها سابقًا؟ وهل هناك أعباء إضافية أو حوافز أخرى تستفيدون منها؟

شركات التعدين تحتاج استقرارًا تشريعيًّا ضريبيًّا 10 سنوات على الأقل

أحمد خيري: من المهم التفريق بين مرحلتين أساسيتين: مرحلة الاستكشاف (Exploration) ومرحلة الإنتاج (Production) في مرحلة الاستكشاف، لا تكون هناك أعباء كبيرة بالمعنى التقليدي، وإنما تتحمل الشركة أعباءها التشغيلية الكاملة، أي تمويل أنشطة الحفر والدراسات الجيولوجية والاختبارات، سواء كان التمويل ذاتيًّا أو عبر قروض واستثمارات خارجية.

الالتزام المالي الأساسي في هذه المرحلة يتمثل في القيمة الإيجارية للأراضي، فعند الحصول على حق الانتفاع أو الترخيص لمنطقة معينة، تدفع الشركة قيمة إيجارية ثابتة يتم تعديلها كل عامين وفق جدول تصاعدي مع كل تجديد، ويتم احتسابها على أساس المساحة الممنوحة بالكيلومترات المربعة، حيث يكون لكل كيلومتر مربع قيمة محددة مسبقًا.

أحمد رضوان: وهل نسبة الزيادة في القيمة الإيجارية معروفة سلفًا؟

إذا تغيرت الضريبة سيتسبب ذلك في مشاكل للنموذج المالي للشركات والتحول للخسائر

أحمد خيري: نعم، النسب محددة سلفًا، غير أن التحفظ الأساسي عند بدء التطبيق تمحور حول مستوى تلك القيم، إذ إن ما أُقِرّ في عامي 2019 و2020 مع صدور القانون جاء مرتفعًا نسبيًّا إذا ما قورن بالأسواق المماثلة إقليميًّا ودوليًّا. وعند احتسابها بمعيار الدولار الأمريكي، بدا الفارق جليًّا؛ ففي دولة مثل السودان –على سبيل المثال– لا تتجاوز القيمة الإيجارية للكيلومتر المربع نحو 10 يورو، أي ما يعادل قرابة 12 دولارًا، بينما كانت في مصر، عند إقرار القانون عام 2020، تقترب من 280 دولارًا للكيلومتر المربع، وهو تفاوت كبير.

أحمد رضوان: عفوًا للمقاطعة… هل المقصود هنا أن التسعير محدد بالدولار فقط، أم أن آلية السداد تتم فعليًّا بالعملة الصعبة أيضًا؟

أحمد خيري: لا، آلية السداد تتم بالجنيه المصري، والتسعير أيضًا بالجنيه، غير أن معظم الشركات العاملة في القطاع شركات أجنبية، وتدير ميزانياتها بالدولار الأمريكي. وعند بدء التطبيق، كانت القيم الإيجارية تُحوَّل من الجنيه إلى الدولار، وهو ما أظهرها مرتفعة نسبيًّا مقارنة بالأسواق الأخرى، الأمر الذي أثار بعض الاعتراضات من جانب المستثمرين.

الفلسفة الحاكمة هنا أن الأفضل توجيه هذه المبالغ نحو عمليات الاستكشاف، بما يسرّع وتيرة الوصول إلى النتائج المرجوة، وهو ما يحقق معادلة الربح المشترك لكل من الدولة والمستثمر عبر تقليص الفترة الزمنية للوصول إلى مرحلة الإنتاج.

زيادة الضرائب يترتب عليها توقف الاستثمارات وفي هذه الحالة سيكون الكل خاسرًا

لكن ما خفف الضغط على الشركات خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية كان تراجع قيمة العملة المحلية، ما أدى إلى انخفاض فعلي في القيمة الإيجارية بالدولار، وبالتالي تراجع العبء المالي. لذلك، لا يمكن القول إن هناك أعباء كبيرة في المرحلة الحالية، إذ إن الضغوط الأكبر تظهر في مرحلة الإنتاج، حيث تبرز أهمية الحوافز التي يمكن للحكومة تقديمها، سواء من خلال هيئة الاستثمار أو وزارة المالية، وتشمل منظومة الضرائب (مثل ضريبة القيمة المضافة)، والرسوم الجمركية وغيرها من التسهيلات المالية.

أما في مرحلة الاستكشاف، فدور الحوافز المالية يكون محدودًا، بينما تكتسب التسهيلات الإجرائية أهمية أكبر، خصوصًا ما يتعلق بمنظومة التراخيص والتصاريح. فخلال هذه المرحلة، تقوم الشركات باستيراد معدات من الخارج، وقد تتعطل في الجمارك بانتظار الموافقات اللازمة. كما تقوم بسحب عينات من باطن الأرض وإرسالها إلى معامل خارجية لتحليلها وتحديد الإمكانات التعدينية، وهي عملية تمر بإجراءات تصدير قد تكون طويلة نسبيًّا. لذا، فإن الحوافز المطلوبة في هذه المرحلة تتمثل بالأساس في تقليل القيود الإجرائية المرتبطة بإرسال العينات للخارج أو إدخال المعدات، أكثر من كونها حوافز مالية مباشرة. أما في مرحلة الإنتاج، فتتحول الأولوية إلى التسهيلات المالية والتمويلية، نظرًا لبدء تدفق العوائد.

أحمد رضوان: منذ بدء عمليات الاستكشاف وحتى اليوم، هل واجهتم أي رسوم مفاجئة أو تعديلات على ضريبة القيمة المضافة؟

أحمد خيري: إطلاقًا، لم يحدث ذلك. لكن النقاش الذي دار في هذا الإطار كان مرتبطًا بعقود الاستغلال، وهي النقطة التي أشار إليها المهندس مصطفى، حيث طالبت الشركات –وبحق– بوجود قدر من الاستقرار التشريعي فيما يتعلق بالضرائب.

فكما أوضحنا، الاستكشاف عملية طويلة الأمد، وقد تبدأ الشركة نشاطها في عام 2025 مثلًا، ولا تدخل مرحلة الإنتاج إلا في 2035. وفي مثل هذه الحالات، يظل هناك تخوف مشروع من أن تطرأ تغييرات تشريعية ضريبية خلال هذه المدة، كأن ترتفع الضريبة من 21% حاليًا إلى 40% أو 50% في المستقبل، وهو ما قد يضر النماذج المالية والاستثمارية الموضوعة بالكامل.

الشركات الناشئة ستعاني من مشاكل تمويلية في مرحلة الاستكشاف لأن التمويل البنكي غير متاح فيها

وقد شهدنا في بعض الدول مثل بيرو وغيرها من دول أمريكا اللاتينية، التي اتجهت حكوماتها ذات الميول الاشتراكية نحو سياسات أكثر تشددًا، حالات إما للتأميم أو لزيادة الضرائب بشكل مبالغ فيه، حيث تصل ضريبة الدخل أحيانًا إلى 50%، فضلًا عن فرض ضرائب إضافية غير مرتبطة مباشرة بالنشاط، مثل ما يُعرف بـ»ضريبة الرياضة» التي فُرضت على شركات التعدين في إحدى تلك الدول، دون أي صلة فعلية بقطاع التعدين. والنتيجة أن المستثمر يجد نفسه يدفع عبئًا ضريبيًّا مجمعًا.

أحمد رضوان: منذ بداية أول استكشافاتك هل تفاجأت بأي رسوم أضيفت أو تعديل في ضريبة ما بشكل مفاجئ؟

أحمد خيري: لا .. لكن النقاش المتعلق بعقود الاستغلال التي أشار إليها المهندس مصطفى، بأن الشركات طلبت أن يكون هناك نوع من الاستقرار التشريعي المتعلق بالضريبة، بمعنى أنه كما تحدثنا بأن عملية الاستشكاف طويلة ولذلك دائمًا الشركات ما يكون لديها قلق بخصوص أي تعديل في التشريعات الضريبية، لأنها لو بدأت الاستكشاف في 2025 وكانت الضريبة 21% أو 22% ثم في بداية الإنتاج عام 2035 يحدث تعديل في التشريع الضريبي لتصبح 40 أو 50%، فإنها في هذه الحالة كل الدراسات التي تم إجراؤها ستتغير، وهناك بعض الدول قامت بذلك بالفعل، خاصة أمريكا اللاتينية مع تغيير الحكومات التي لديها ميول اشتراكية كان هناك اتجاه إما للتأميم أو رفع الضرائب، وهناك دول مثل بيرو وضعت ضرائب تصل إلى 50%، متضمنة ضريبة الدخل ومجموعة من الضرائب الأخرى، حيث يجد المستثمر نفسه يدفع ضريبة تصل إلى 50%.

ولذلك كان هناك طلب من الشركات في مصر، على اعتبار أن مجال الاستكشاف طويل نسبيًّا، بأن يكون هناك نوع من الاستقرار التشريعي المتعلق بالضريبة، وأعتقد أن الحكومة استجابت لهذه الرغبة مؤخرًا وتم إقرار هذا الأمر للشركات، لأن الشركات عندما تبدأ استثمارات في دولة ما، فإنها تقوم ببناء نموذج مالي معين، جزء رئيسي منه نسبة الضرائب التي سيتم تسديدها للدولة، وإذا تم تحريك نسبة الضريبة 10 أو 15% فإن هذا النموذج المالي سيكون به مشاكل كبيرة، وبالتالي تتحول الشركات إلى الخسارة بدلًا من الربحية، والنتيجة المترتبة على ذلك إيقاف الاستثمارات وسيكون الكل خاسرًا في هذه الحالة، واعتقد أن الدولة اتخذت خطوة جيدة جدًّا بمنحها الاستقرار الضريبي للشركات، ولذلك أي شركة ستوقع على أي عقد متعلق بالاستكشاف فإنها تعلم نسبة الضريبة المفروضة عليها بعد 10 سنوات من الآن، وهذا الأمر عادل جدًّا لأن هذه الشركات لا تبدأ الإنتاج من الغد، بل تستغرق وقتًا طويلًا، وفي حالة إذا كانت الشركات ستبدأ الإنتاج فورًا فإنها لا تستطيع مطالبة الدولة بهذا الاستقرار الضريبي لأن الأوضاع الاقتصادية تتغير، لكن لو الشركة أخذت المخاطرة واستثمرت أموالًا خاصة بها بشكل كامل، وستبدأ الإنتاج بعد 10 سنوات، فإنه سيكون من المنطقي جدًّا أن نطلب استقرارًا ضريبيًّا، لكي تتوافر عدالة الفرصة والمنافسة لجميع القطاعات المختلفة عند بدء الإنتاج.

ياسمين منير: كم النسبة التي يضمنها الاستقرار الضريبي للشركات بعد الاكتشاف؟ لأننا عندما نتحدث عن استراتيجية فإنه سيتم تثبيتها لمدة 10 سنوات على الأقل، والشركات ترى أن السنوات العشر هي مدة بدء الإنتاج، وبالتالي ماذا يضمن الاستقرار الضريبي للشركات؟

أحمد خيري: هذه مسألة مهمة، لأن أغلب الشركات تطلب أن تكون مدة الاستقرار الضريبي 10 سنوات، لأنها متوسط عمر المنجم، لكن الأهم هو قبول فكرة الاستقرار الضريبي للشركات، لأنها تمنح المستثمرين راحة أثناء ضخ استثماراتهم ويعرفون على المدى المنظور نسبة الضرائب المفروضة عليهم.

90 % من الشركات التي تبدأ عملية الاستكشاف لا تكون المنتجة فيما بعد

الشركات التي تبدأ عملية الاستكشاف بنسبة 90% لن تكون الشركات المنتجة فيما بعد، لأن دورة الإنتاج تبدأ بدخول شركة ناشئة ما بضخ استثمارات من بعض المستثمرين المؤمنين بالاستثمار في هذا المجال لمدة 4 أو 5 سنوات، وكلما كانت النتائج مبشرة كانت الشركة في حاجة إلى ضخ استثمارات أكبر، حتى تستطيع تسريع الوتيرة، وتنفيذ اكتشافات ذات جدوى اقتصادية أكبر، ولذلك هذه الشركات تعاني من مشاكل تمويلية، خاصة وأن التمويل البنكي غير متاح في مرحلة الاستكشاف كما أشار المهندس مصطفى، وبالتالي التمويل الرئيسي يكون من خلال المستثمرين سواء كانت الشركة خاصة أو مدرجة، وقد تتجه الشركات إلى بيع حجم من الإنتاج يصل إلى 1 أو 1.5% بشكل مبكر لمدة 10 أو 15 سنة مثلًا، وهنا تأتي شركة أخرى تستحوذ على هذه الشركة الناشئة مقابل تمويلهم لضخ الاستثمارات المطلوبة، وفي هذه الحالة يحقق المستثمرون مكاسب أو يكونوا جزءًا من كيان أكبر من خلال حصة في الشركة الأكبر بدلًا من الحصول على التمويل “كاش”، أو قد يحدث بيع آخر أو استحواذ من شركة أخرى.

كلما كانت نتائج الاستكشاف مبشرة زادت حاجة الشركات لضخ استثمارات أكبر

جزء كبير من هذه العملية في تقييم الشركات هو «الجدول»، وهو عبارة عن الشروط الموجودة في العقود التي توقعها الشركات سواء في مرحلة الاستكشاف أو حتى الاستغلال فيما بعد، وهذه نقطة مهمة جدًّا، بحيث يتم تقييم الشركة ليس فقط بالنتائج الموجودة على الأرض، بل بالحقوق الخاصة بها والضوابط المتضمنة في عقودها مع الحكومة، وهذا جانب إيجابي بالنسبة لي، وهذه المسألة تؤدي إلى ارتفاع قيمة الشركات في مرحلة لاحقة، وبالتالي المستثمر الذي يستحوذ على الشركة حاليًا يراعي هذه المسألة عند التقييم .

رضوى إبراهيم: القطاع العام أو كل ما يخص استثمارات الدولة بكل مكوناتها يكون له اليد العليا في بعض المجالات والقطاعات.. وهناك بعض القطاعات الأخرى يتصدر فيها القطاع الخاص المشهد ورحلته فيها أسهل من قطاعات أخرى.. ما وضع وشكل المنافسة بين القطاعين العام والخاص في قطاع التعدين، وهنا نقصد القطاع العام بكل مكوناته دون ذكر تفريعات؟

الفوسفات والرمال الزجاجية والكوارتز مجالات يصعب على القطاع الخاص الانطلاق فيها

فايز جرجس: في قطاع الفوسفات مثلًا القطاع الخاص غير متاح له الانطلاق، والاتجاه دائمًا يكون للقطاع العام، أو المشاركة مع القطاع العام وإقامة صناعة على هذا الفوسفات، وعدم استخراج الفوسفات وبيعه خامًا.

رضوى إبراهيم: أي إن الاستثمار في هذا القطاع مشروط؟

فايز جرجس: الشركات الحكومية المستحوذة على مناجم فوسفات متاح لها الاستخراج والبيع، ولذلك هنا ازدواج في المعايير، لماذا تمنح الدولة شركات القطاع العام الحق في الاستخراج والبيع والتصدير، بينما القطاع الخاص غير متاح له ذلك، بل يدخل في المناقصات ويوضح المبالغ التي سيدفعها لهيئة الثروة المعدنية كنوع من المشاركة، بالإضافة إلى الحصول على الرخص وإقامة صناعة على الفوسفات، وفي هذه الحالة بعض شركات التعدين الخاصة لا يكون لديها الإمكانية لإقامة مصنع أسمدة فوسفاتية بقيمة 800 مليون دولار، كيف تتحمل إحدى شركات القطاع الخاص هذا المبلغ، الشركات تستطيع الاستخراج فقط وبيعه للشركات الأخرى التي تستخدمه، ولذلك الدولة اتجهت إلى الاستثمار في المشروعات الضخمة، لأنه لكي ننشئ مصنع أسمدة فوسفاتية بداية من أول مرحلة لآخر مرحلة فإن التكلفة عالية جدًّا.

الحكومة تشترط المشاركة أو إنشاء مصنع للحصول على رخصة الاستثمار في الفوسفات

الحكومة نفذت المصنع وقد تطرحه للبيع في وقت ما، وهذه الفكرة جيدة، لكن عندما نفذت المشروع تكلفته كانت تفوق التقديرات الطبيعية بمثل هذه المشروعات، وبالتالي لا يجب عند طرحه على القطاع الخاص المهتم بشرائه بأضعاف قيمته الحقيقية نتيجة ارتفاع استثماراته التي تريد الحكومة استردادها.

رضوى إبراهيم: ما القطاعات الأخرى غير الفوسفات التي تطبق عليها نفس الشروط؟

فايز جرجس: هناك قطاعات أخرى لا تستطيع الشركات الحصول على الرخصة الخاصة بها، مثل الكوارتز، وعندما نسأل عن سبب منع الحصول على الترخيص لا نحصل على إجابة، رغم أن الشركات لا تريد الاستثمار في هذا المجال من أجل الاستخراج والبيع، بل من أجل إجراء أبحاث ودراسات في منطقة تحتوي على الكوارتز لإنتاج سيلكون معدني ولديها إمكانية استثمار مبالغ بقيمة 100 مليون دولار في هذا المجال، لكن في الوقت نفسه لا تستطيع ضخ أي قرش إلا عندما تضمن الشركات أن الكوارتز سيكون ملكًا لها، وهنا تكون الإجابة من الحكومة أن الكوارتز ممنوع الاستثمار فيه.

أحمد رضوان: ممنوع على شركات القطاع الخاص أم الحكومة؟

شركات التعدين الخاصة لا تمتلك إمكانية إقامة مصنع أسمدة فوسفاتية بقيمة 800 مليون دولار

فايز جرجس: ممنوع على الجميع، لأن الدولة تتجه إلى إنتاج الألواح الشمسية، وحتى يتم إنتاجها فإنها تحتاج إلى السيلكون المعدني الذي يستخرج من الكوارتز.

رضوى إبراهيم: ما القطاعات الأخرى أيضًا؟

لا نعرف سبب منع الحصول على رخص الاستثمار في الكوارتز بالرغم من جاذبيته للتصدير

فايز جرجس: الرمال الزجاجية عليها حظر تصدير ولا نعرف السبب، الرمال الزجاجية الموجودة في مصر بها مخزون كبير يصلح للشركات التي تستخرج وتصدر للخارج، وهذا المصدر يجلب للدولة عملة صعبة فلماذا نحظر عليه التصدير، وفي الوقت نفسه لا يستطيع إنشاء مصنع زجاج، لأنها شركات صغيرة.

رضوى إبراهيم: هل هناك طلب عالمي على الرمال الزجاجية؟

فايز جرجس: نعم بالتأكيد.

أحمد رضوان: هل هذا الحظر على القطاع الخاص فقط؟

فايز جرجس: على جميع شركات الرمال الزجاجية في مصر ولا نعرف السبب، وهذا الأمر أدى إلى وجود صعوبة في البيع عند الشركات المالكة للمحاجر، لأن التصدير كان سوقًا كبيرة بالنسبة لها، وعندما تم منع التصدير أصبحت السوق المحلية فقط هي المتاحة، وأصبحت المنافسة عالية بين الشركات، وبالتالي المستفيد الأكبر من ذلك هو الشركات التي تشتري هذه الرمال لأنها تحصل عليها بأسعار مخفضة.

رضوى إبراهيم: هل هناك قطاعات أخرى مفروض عليها قيود أيضًا؟

الرمال الزجاجية مفروض عليها حظر تصدير ولا نعرف السبب بالرغم من المخزون الضخم

فايز جرجس: هناك قيود على بعض المعادن الأخرى غير معروفة بشكل كبير في مصر، مثل التلك، الذي يقتصر على الشركات الحكومية فقط، لأن المناطق التي تحتوي على التلك هى منطقة وادي العلاقي التي تحتوي على أفضل أنواع هذا المعدن، وبالتالي ليست هناك فرصة أمام القطاع الخاص للحصول على رخصة استخراج التلك.

أحمد رضوان: في أي صناعات يستخدم معدن التلك؟

فايز جرجس: التلك يشابه كربونات الكالسيوم، يتم طحنه لدرجات فائقة النعومة، ويستخدم في صناعات كثيرة منها الأدوية مثل بودرة التلك، والبويات والدهانات والورق.

أحمد رضوان: أي إن هناك صناعات عديدة تستخدم هذا المعدن ورغم ذلك ممنوع الاستثمار فيه؟

فايز جرجس: نحن مضطرون لشراء هذا المعدن من الشركة التي تمتلك الرخصة وهي تابعة للحكومة، وبالتالي نكون معرضين لمشاكل تشغيلها، مثل حصولهم على إجازات أسبوعين في العيد وبالتالي تتوقف الأعمال نتيجة لذلك، وبالتالي لا نستطيع وضع خطط عمل محددة خاصة بمعدن التلك.

رضوى إبراهيم: لو تحدثنا عن القطاعات التي يقود فيها القطاع الخاص القاطرة بمجال التعدين؟

فايز جرجس: القطاع الخاص يقود قطاع الأسمنت بشكل ناجح منذ عام 1927، وحتى الآن صناعة الأسمنت ناجحة جدًّا، ويقودها القطاع الخاص تمامًا، والقطاع الآخر كربونات الكالسيوم، وهي صناعة لم تكن معروفة في مصر تقريبًا منذ 20 عامًا، ونحن كنا ثاني شركة دخلت مجال كربونات الكالسيوم وفوجئنا بالأسواق العالمية المستعدة لشراء كربونات الكالسيوم مثل الهند التي لا تمتلك محاجر لهذا المعدن، وهناك كميات ضخمة يتم تصديرها للهند، وحاليًا وصلنا إلى التصدير لـ 65 دولة، ووصلنا إلى الأرجنتين وأمريكا اللاتينية وشرق آسيا وإفريقيا، لكن لم نستطع دخول السوق الأمريكية حتى الآن لأنها سوق ضخمة وبها بعض الصعوبات.

القطاع الخاص يقود قطاعي الأسمنت وكربونات الكالسيوم بنجاح

صناعة كربونات الكالسيوم تنمو وعليها طلب، خاصة أنها تدخل في صناعات عديدة سواء طبية أو كيماوية أو الكاوتش، ومصر رقم 1 في العالم في هذه الصناعة من حيث الجودة.

صناعة كربونات الكالسيوم تنمو وعليها طلب.. ومصر أولى عالميًّا من حيث الجودة

ياسمين منير: نتحدث منذ فترة عن تعديلات تشريعية وقانون جديد ثم ضوابط تنظيمية خلال 5 سنوات.. هل التركيز كله كان على الذهب والمعادن النفيسة وتم إغفال الشروط الخاصة باستخراج معادن أخرى وتحريرها للقطاع الخاص بشكل أكبر؟

فايز جرجس: هناك فارق ضخم جدًّا بين القانون الخاص بالمحاجر والقانون الخاص بالمناجم، تم التقسيم بحيث تكون المناجم مع الثروة المعدنية، والمحاجر مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قطاع التعدين.

كان هناك قانون صادر للتعدين في المحاجر، وعندما استحوذ جهاز الخدمة الوطنية على القطاع صدر القانون الخاص به، وهذا القانون مناسب جدًّا للشركات لأنه يسهل الإجراءات عليها، ولا يتم التأخير.

ياسمين منير: هل هناك نقاشات مع القطاع الخاص على إمكانية التوسع في استخراج معادن أخرى.. وقد كانت هناك مؤخرًا اتفاقية استثمار على الفوسفات مع الخطاب الذي يتحدث عن التوسعات في مجال التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري؟

أحمد رضوان: اتفاقية استخراج أم تصنيع؟

فايز جرجس: كانت اتفاقية إنشاء مصنع، وتم توقيع بروتوكول أو مذكرة تفاهم مع هيئة الثروة المعدنية على منطقتين أو ثلاثة في منطقة السبعية تحتويان على الفوسفات، وسيكون عليه استكمال الأبحاث الجيولوجية، للوصول إلى المخزون وجودة الفوسفات ومعرفة هل يستطيع إنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية بناء على نتائج هذه الأبحاث أم لا .

الكوارتز صناعة مهمة تشجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية

الثروة المعدنية منحت في هذه المذكرة الشركة مناطق مميزة، لكن لا نستطيع الإفصاح عن المعلومات الخاصة بها.

رضوى إبراهيم: أنتم لم يكن في استطاعتكم استكمال المصنع في النهاية؟

فايز جرجس: نحن لا نستطيع الدخول في كل الصناعات ونستثمر في صناعات محددة فقط.

رضوى إبراهيم: الحكومة ترفع شعار فتح المجال للقطاع الخاص ومساعدته بشكل أكبر.. دعنا نكون متفائلين ونفترض أن الحكومة ستراجع شروط الاستثمار المتعلقة بالقطاع الخاص في المجالات التي تم ذكرها ويمكن وصفها بالقيود.. هل هذه المجالات من الممكن أن تكون سببًا في جذب استثمارات أجنبية لمصر أم أنها ستكون محل اهتمام القطاع الخاص المحلي فقط؟

فايز جرجس: عندما بدأنا دراسة السيليكون المعدني في 2021 كان بـ 2000 دولار للطن، وحاليًا بـ10 آلاف دولار، ومصر بها سيليكون معدني صالح جدًّا لهذه الصناعة، كما أن العمالة ليست مكلفة، وأسعار الطاقة مقارنة بالدول الأخرى الأوروبية التي تقوم بتصنيع الألواح الشمسية ستكون مناسبة، وبالتالي الاستثمار في هذا المجال استثمار جيد جدًّا، لكن الدولة لا تريد فتح مجال رخص السيليكون المعدني لأنها تريد ذلك لنفسها وتصنيعها من خلالها.

سعر طن السيليكون المعدني في 2021 كان 2000 دولار وحاليًا 10 آلاف دولار

كما أنها صناعة تشجع على الاستثمار فيها لأنها تدخل ضمن الصادرات ويحصل من خلالها المستثمر على دعم الصادرات، يصل إلى 25% من تكلفة الشحنة في حالة التصدير إلى إفريقيا مثلًا، وكل طن يتم تصديره للدول الأخرى يحصل المستثمر على 10% من تكلفته، بمجرد تسليم الفواتير ودخول الأموال من الخارج، لكن هناك تعثر وتأخير في السداد، إلا أنه في النهاية يتم السداد.

أحمد رضوان: استراحة قصيرة ثم نعود مع الجزء الثاني من هذا اللقاء